製造物責任は製造物による事故によって生じる責任です。

以下、製造物の種類ごとに過去どのような事故が問題とされたかを概観することにします。

⑴

我が国の裁判例のうち、製造物責任法の成立する以前のものは、民法上の不法行為責任や契約責任が問われたものですが、製造物の事故例としても参考になりますので、ここに紹介することにします。

(イ)

医薬品

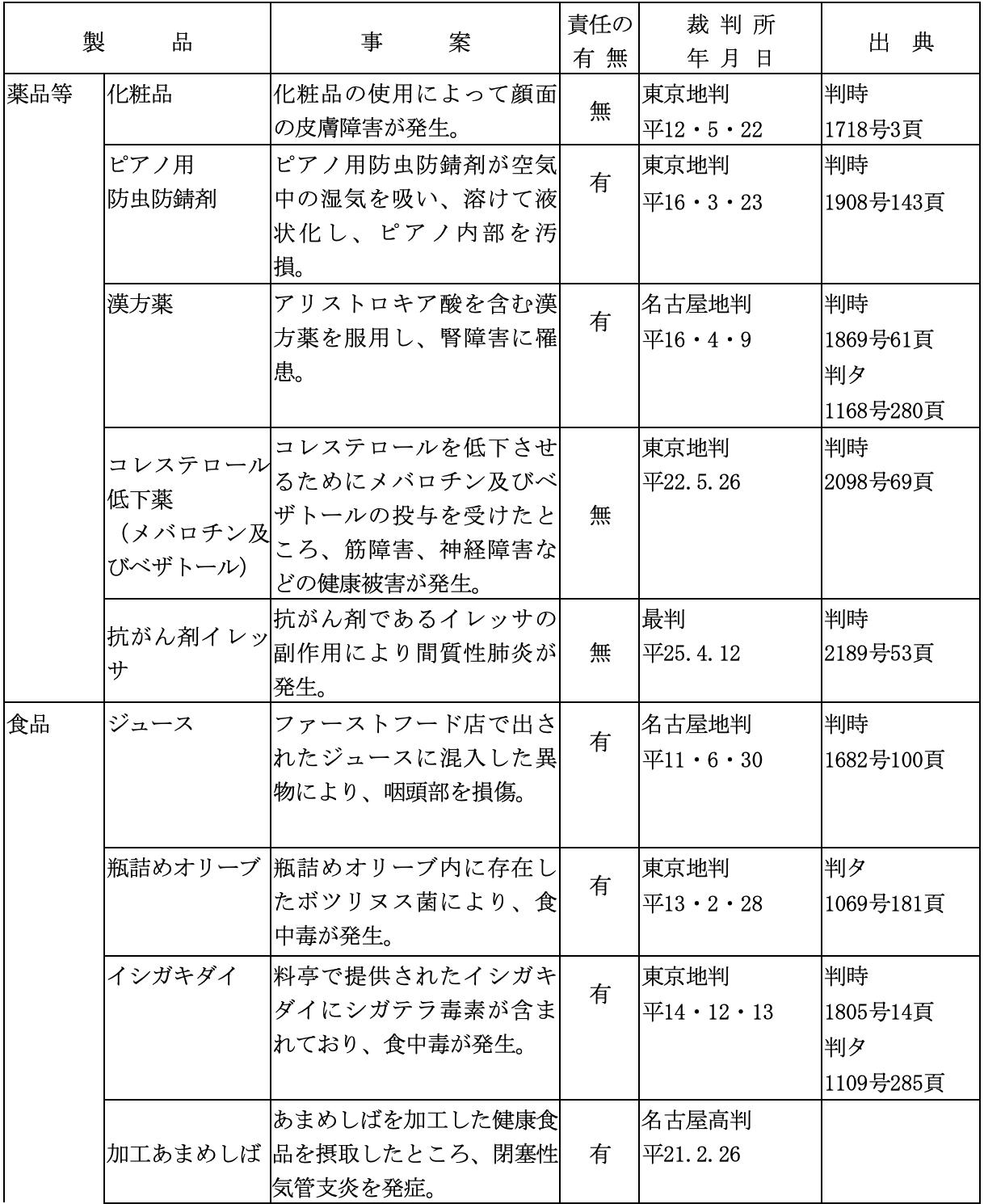

医薬品の副作用が問題となったものとしては、グアノフラシン(点眼薬)、ストレプトマイシン(肺結核治療薬品)、ミオブタゾリジン(筋肉痛治療薬品)、グレラン注(筋肉注射剤)など多数ありますが、製造物責任法施行後には、漢方薬に含まれるアリストロキア酸(副作用による腎機能障害)(名古屋地判平14.4.22 判時1866号 108頁、名古屋地判平16.4.9 判時1869号61頁)、抗がん剤であるイレッサ(最判平25.4.12 判時2189号53頁)などが問題となりました。ここでは、特に重要で代表的な裁判例であるスモン訴訟とクロロキン訴訟について以下に詳しく論ずることにします。

(a)

キノホルム

キノホルムはキノリンを母核とし、その5、7、8位の水素原子がそれぞれ塩素、よう素及び水酸基で置換されたキノリン誘導体のひとつで明治32年ころ開発され、外用薬として使用されていたほか、ヒトのアメーバ赤痢に薬効がありとされていたものです。

また、スモンとは、 Subacute – Myelo – Optico – Neuropathy の略称で、おおむね両下肢末端の異常知覚から始まることが多く、これが身体下部より上部に及び起立不能、歩行困難等の運動障害を起し、その他視力障害等の諸障害を伴う症状をいいます。

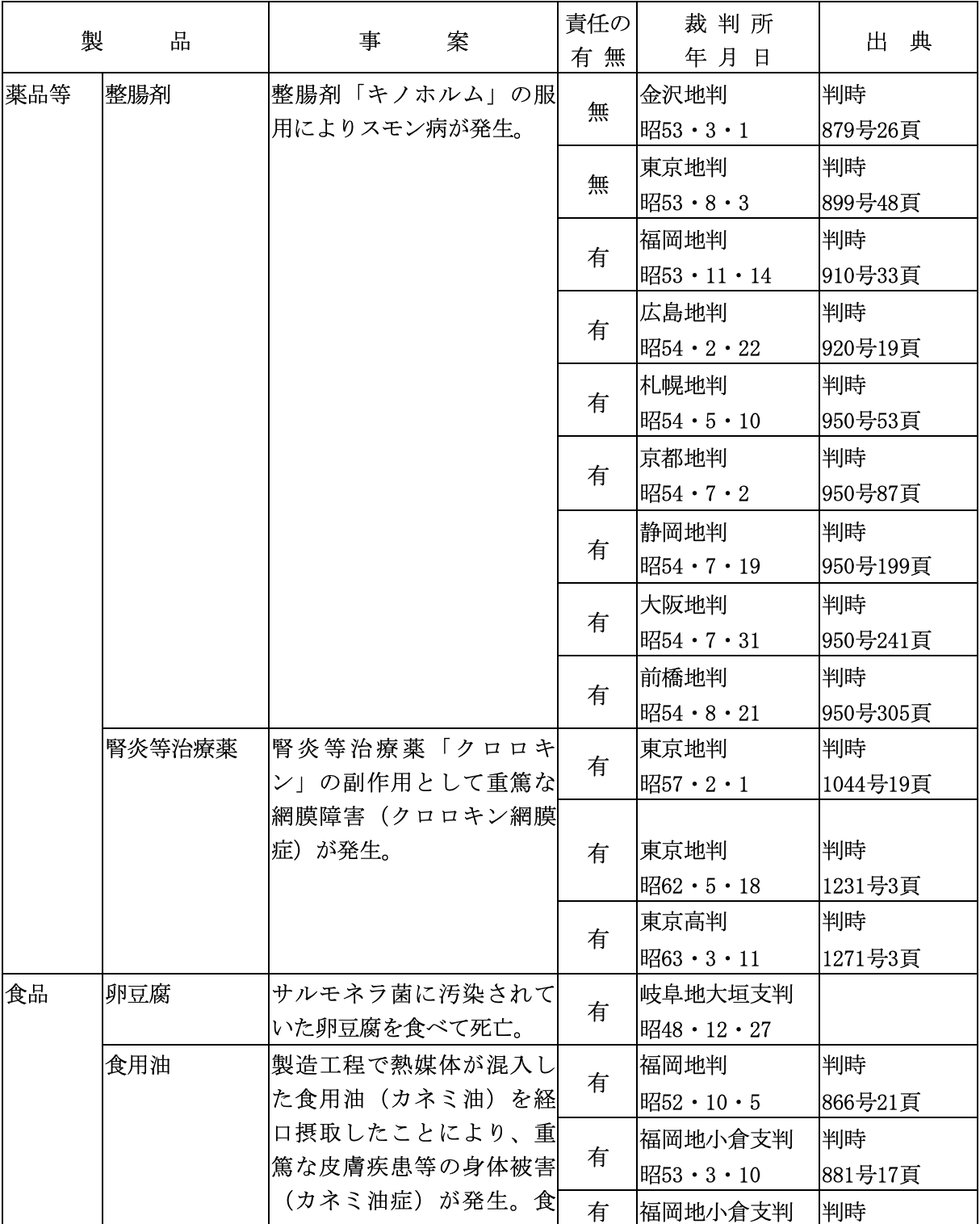

スモン病がキノホルムの服用により生じたものであることが、厚生省の調査結果によって明らかになって多数の訴訟が提起され、相次いで判決が言い渡されました。

これらの判決のうち最初の金沢地方裁判所がキノホルムとスモンとの因果関係を全面的に認めず、次の東京地方裁判所が国の責任を全面的に肯定しなかった点を除けば、福岡地方裁判所以降の判決はおおむね同様の論理で因果関係も国の責任も認めました。

その福岡地方裁判所は、民法709条を根拠にして製薬会社に対する不法行為責任を全面的に認めた画期的なもので、製造物責任法が制定された今日においても参考になると思われる部分を次に引用します。

〔因果関係について〕

〔過失について〕

また、スモンとは、 Subacute – Myelo – Optico – Neuropathy の略称で、おおむね両下肢末端の異常知覚から始まることが多く、これが身体下部より上部に及び起立不能、歩行困難等の運動障害を起し、その他視力障害等の諸障害を伴う症状をいいます。

スモン病がキノホルムの服用により生じたものであることが、厚生省の調査結果によって明らかになって多数の訴訟が提起され、相次いで判決が言い渡されました。

1)

金沢地判昭53.3.1 判時879号26頁

2)

東京地判昭53.8.3 判時899号48頁

3)

福岡地判昭53.11.14 判時910号33頁

4)

広島地判昭54.2.22 判時920号19頁

5)

札幌地判昭54.5.10 判時950号53頁

6)

京都地判昭54.7.2 判時950号87頁

7)

静岡地判和54.7.19 判時950号199頁

8)

大阪地判昭54.7.31 判時950号241頁

9)

前橋地判所昭54.8.21 判時950号305頁

これらの判決のうち最初の金沢地方裁判所がキノホルムとスモンとの因果関係を全面的に認めず、次の東京地方裁判所が国の責任を全面的に肯定しなかった点を除けば、福岡地方裁判所以降の判決はおおむね同様の論理で因果関係も国の責任も認めました。

その福岡地方裁判所は、民法709条を根拠にして製薬会社に対する不法行為責任を全面的に認めた画期的なもので、製造物責任法が制定された今日においても参考になると思われる部分を次に引用します。

〔因果関係について〕

「臨床及び病理的に確実なスモンは、キノホルムの服用によって発症したものであると合理的に推認され、従って、キノホルム剤服用とスモンとの間には、法的因果関係の存在が肯認されることになる。なお、スモンの発症機序はキノホルム説の立場によっても完全に明らかにされているわけではないが、そのことは法的因果関係の存否とは別次元の問題であって、右判断に何らの影響を及ぼすものではない。」

〔過失について〕

「純正医薬品に内在していた欠陥のために、その医薬品を服用した人の生命・身体に副作用被害が生じた場合で、かつ、その医薬品が製造業者の手もとを離れた当時のままの状態で、何ら実質的な変化を受けずに消費者の手もとに到達すると考えられるとき(純正医薬品の場合は、先ずこの点も当然のことながら推定されてよい。以下同じ。)には、製造業者に過失があったからこのような被害が生じたのではないかと考えるのが当然であるから、自ら製造した欠陥医薬品の服用によって消費者の生命・身体に副作用被害を及ぼしたことだけで、その医薬品を製造した者の過失が事実に強く推定され、そのような副作用の発現が、医薬品製造業者に要求される高度、かつ、厳格な注意義務を尽くしても全く予見し得なかったことを製造業者において主張、立証し得ない限りは、右推定は覆らないものというべきである。」

(b)

クロロキン

クロロキンは、昭和6年ころ、ドイツのバイエル・イー・ゲー染料工業株式会社医薬品部エルバーフェルト研究所のアンデルザークらによって合成に成功した化学物質です。急性・慢性腎炎、ネフローゼ、ネフローゼ症候群、リウマチ性関節性を各効能とする薬品として使用されます。

このクロロキンの副作用として、体重減少、倦怠感、肩凝り、胃腸障害等の多くの症状の発生が報告されるようになりましたが、その中で最も顕著なものは眼障害でした。これは、クロロキン網膜症(以下、「ク網膜症」といいます)と呼ばれています。

このク網膜症に対する損害賠償請求に対する東京地判昭和57.2.1.判決は、製薬会社の責任を民法709条に求めたうえで、その過失について次のように論じています。

「民法709条にいう過失とは、結果発生の予見(認識)又は予見可能性を前提とするその結果発生回避義務違反である。

これまでに種々述べてきたが、被告製薬会社の当時の各代表者にはその職務を行うにつき原告ら患者に対するク網膜症罹患の結果発生回避義務違反があったことは明白である。すなわち、てんかん及び腎疾患関係では、これをクロロキン製剤の適応から排除し、関節リウマチ、エリテマトーデスの治療のための使用については、ク網膜症の適切かつ十分な警告、指示をし、原告ら患者がク網膜症に罹患するのを未然に防止する義務があったのに、これを怠った点において、過失の責めを免れないのである。

しかも、その義務懈怠の程度・態様も重大であるといわねばならない。まず、被告製薬会社では、ク網膜症を予見し得た時点以降はもちろん、その各認識の時点でも、ク網膜症に対する実験、研究等を実施した形跡は見当たらず、対外的にこれを警告する等の措置も全く講じていない。次に、我国にク網膜症が発祥した旨の報告発表のあった昭和37年末の時点で(この頃の我国での症例報告はほんの数件であったが、外国では前記外国文献によっても約50件近い症例報告が発表されていたし、人種差という点を重大視するとしても、第一節第四・三・2の認定事実から明らかなごとく、外国人よりも日本人の方が短期、少量のクロロキンでク網膜症に罹患する危険性があったことも忘れてはならない。)、単に内外の文献を収集し調査研究しただけでも、ク網膜症の重篤性、不可逆性、ひとたび罹患すると治療方法がないこと(少なくとも、この時点でその早期発見の方法が確立していなかったし、現在も事情は変わらない)、あるいは不必要な長期治療は避けるべきこと等は十分に知り得たはずであるし、それゆえ昭和38年の早い段階で既にに被告製薬会社としては前述の警告、指示の措置を講ずることが可能であったといえるのみでなく、ク網膜症というものがかような重篤かつ恐るべき障害であるという認識にたって、改めててんかんや腎炎に対する効果、治療上の必要度等を見直していたなら、容易にその有用性の否定に思いいたったはずである。しかるに、被告製薬会社は最後まで腎疾患、てんかん(但してんかんは被告Y及び同Tのみ。)を適応から排除しなかったし、前記時点で警告等の措置も講ぜず、年を追って徐々にク網膜症の罹患者が増えつつあったにもかかわらず、時期を失した不十分で不徹底というべき警告を積み重ねるのみで、被告O及び同科研にいたっては、腎疾患患者に対しかえって長期連用を勧めてク網膜症罹患の危険性を助長させるような結果をもたらし、なお右時点から約10年にもわたってクロロキン製剤の輸入、製造、販売等を続けてきたものである。このような義務の不履行は、高度な医薬品安全性確保義務を負う被告製薬会社として到底許されないことであって、その各代表者の職務執行上の過失は重大なものと評価せざる得ない。」

また、その控訴審である東京高判昭63.3.11 判時1271号3頁も、製薬会社の責任を肯定しました。

「そこで、被告製薬会社は、ク網膜症発症の危険性の予見が可能であった昭和35年1月頃以降、またその後その発症の危険性についての詳細を逐次に認識するに応じて、その製造、輸入又は販売するクロロキン製剤につき、次のような措置を講ずべき義務があったと解すべきである。

すなわち、医師、患者らその他のクロロキン製剤を投与しもしくは服用する可能性のある一般国民に対し、まず第一に、

このクロロキンの副作用として、体重減少、倦怠感、肩凝り、胃腸障害等の多くの症状の発生が報告されるようになりましたが、その中で最も顕著なものは眼障害でした。これは、クロロキン網膜症(以下、「ク網膜症」といいます)と呼ばれています。

このク網膜症に対する損害賠償請求に対する東京地判昭和57.2.1.判決は、製薬会社の責任を民法709条に求めたうえで、その過失について次のように論じています。

「民法709条にいう過失とは、結果発生の予見(認識)又は予見可能性を前提とするその結果発生回避義務違反である。

これまでに種々述べてきたが、被告製薬会社の当時の各代表者にはその職務を行うにつき原告ら患者に対するク網膜症罹患の結果発生回避義務違反があったことは明白である。すなわち、てんかん及び腎疾患関係では、これをクロロキン製剤の適応から排除し、関節リウマチ、エリテマトーデスの治療のための使用については、ク網膜症の適切かつ十分な警告、指示をし、原告ら患者がク網膜症に罹患するのを未然に防止する義務があったのに、これを怠った点において、過失の責めを免れないのである。

しかも、その義務懈怠の程度・態様も重大であるといわねばならない。まず、被告製薬会社では、ク網膜症を予見し得た時点以降はもちろん、その各認識の時点でも、ク網膜症に対する実験、研究等を実施した形跡は見当たらず、対外的にこれを警告する等の措置も全く講じていない。次に、我国にク網膜症が発祥した旨の報告発表のあった昭和37年末の時点で(この頃の我国での症例報告はほんの数件であったが、外国では前記外国文献によっても約50件近い症例報告が発表されていたし、人種差という点を重大視するとしても、第一節第四・三・2の認定事実から明らかなごとく、外国人よりも日本人の方が短期、少量のクロロキンでク網膜症に罹患する危険性があったことも忘れてはならない。)、単に内外の文献を収集し調査研究しただけでも、ク網膜症の重篤性、不可逆性、ひとたび罹患すると治療方法がないこと(少なくとも、この時点でその早期発見の方法が確立していなかったし、現在も事情は変わらない)、あるいは不必要な長期治療は避けるべきこと等は十分に知り得たはずであるし、それゆえ昭和38年の早い段階で既にに被告製薬会社としては前述の警告、指示の措置を講ずることが可能であったといえるのみでなく、ク網膜症というものがかような重篤かつ恐るべき障害であるという認識にたって、改めててんかんや腎炎に対する効果、治療上の必要度等を見直していたなら、容易にその有用性の否定に思いいたったはずである。しかるに、被告製薬会社は最後まで腎疾患、てんかん(但してんかんは被告Y及び同Tのみ。)を適応から排除しなかったし、前記時点で警告等の措置も講ぜず、年を追って徐々にク網膜症の罹患者が増えつつあったにもかかわらず、時期を失した不十分で不徹底というべき警告を積み重ねるのみで、被告O及び同科研にいたっては、腎疾患患者に対しかえって長期連用を勧めてク網膜症罹患の危険性を助長させるような結果をもたらし、なお右時点から約10年にもわたってクロロキン製剤の輸入、製造、販売等を続けてきたものである。このような義務の不履行は、高度な医薬品安全性確保義務を負う被告製薬会社として到底許されないことであって、その各代表者の職務執行上の過失は重大なものと評価せざる得ない。」

また、その控訴審である東京高判昭63.3.11 判時1271号3頁も、製薬会社の責任を肯定しました。

「そこで、被告製薬会社は、ク網膜症発症の危険性の予見が可能であった昭和35年1月頃以降、またその後その発症の危険性についての詳細を逐次に認識するに応じて、その製造、輸入又は販売するクロロキン製剤につき、次のような措置を講ずべき義務があったと解すべきである。

すなわち、医師、患者らその他のクロロキン製剤を投与しもしくは服用する可能性のある一般国民に対し、まず第一に、

1)

人によっては、長期連用するとク網膜症に罹患するおそれがあること、

2)

ク網膜症の重大性、すなわち、同症は失明または失明に近い状態にいたる重篤、かつ、不可逆の眼障害で、発症すれば治療の方法が未だないこと、を警告し、その発症の危険性と重篤性を十分に認識させ、それにもかかわらず、医師には治療の必要上やむを得ず投与するか否か、また患者に対し右投与について所要の説明をするかどうかの点を、また患者にはその危険を受容するか否かを、各自熟慮、決定する機会を与え、さらに、投与、服用が疾患の治療上やむを得ないと判断される場合であっても、

3)

不必要、かつ、漫然たる長期大量の投与、服用は絶対避けるべきこと、また、それと併せて、

4)

服用の前後を問わず、定期的な専門家による眼化検査を必ず行うこと、

5)

何らかの眼の異常を自覚し、または検査で異常が発見された場合(角膜の異常が生じた段階でも)、直ちに投与、服用を中止すべきこと、

等を的確に指示し、この警告、指示を法定の添付文書である能書に記載するのは当然のこと、その他適切な手段方法で医師及び患者らに確実に伝達すべきであった。そしてこれらのクロロキン製剤に関する諸般の情報が、被告製薬会社から、右のように正確、かつ、十分に、医師、患者その他の一般国民に対して、提供されていたならば、本件の各原告患者らの治療に当たる医師あるいは原告患者らは、それぞれの原疾患の程度がいかに重くても、また、医師が当該疾患の治療のために使用する医薬品の選択に当たって広い裁量を有するとの立場をとるにしても、クロロキン製剤を使用しての治療を受けたり、施したりするにいたらなかったか、たとえこれをするとしてもその長期連用を避ける等してク網膜症の発症を防止できたものと推認される。なぜなら、前記のとおり、クロロキン製剤が対応する各疾患に対する他の選択可能な薬剤(例えば、アスピリンやステロイド製剤)の数は少なくなく、しかもこれらに対比して、クロロキン製剤の有する副作用については、その内容の詳細において未だ明らかでない点が多く、副作用が発生した場合のその重篤さにおいては異なるところがないにしても、ク網膜症は、一たび発症したからには、その治療法はないうえ、不可逆、かつ、進行性で遂には失明あるいはこれに近い状態になることが避けられないばかりでなく、弁論の全趣旨によれば、クロロキン製剤に関する副作用についての知見が厚生省当局の行政指導による能書ないしは二つ折の記載事項の改訂や、ク網膜症についての研究報告が増加し、その情報が医師、患者その他の一般国民に対して浸透するにつれて、クロロキン製剤の販売量(したがって当然のことながらその使用量も)が急減していることが明らかであるところをみれば、臨床にたずさわる医師あるいは患者らが、前記各疾患の治療のためにするクロロキン製剤の使用を、ク網膜症のような重篤な副作用にもかかわらず、いわば絶対的に必要としたものではなかったことを推知することができるからである。

したがって、被告製薬会社が、前記1)ないし2)のとおり副作用とクロロキン製剤の服用についての警告、指示をすべき義務を尽くしていなかった場合に、ク網膜症が発症したときには、可能な手段を尽くしてもなお障害の発生を防ぎ得なかったであろうという特段の事情が存在することが明らかにされない限り、義務違反と結果発生との間に因果関係を認めるのを相当とする。のみならず、本件において原告患者らにつき右の因果関係の存することは後記のとおり明らかである。

しかるに、被告製薬会社は、さきに述べたところを除けば、それ以上には、自らの注意義務を自覚してクロロキン製剤の副作用について、これを回避するため前記警告、指示の措置を自らとらなかったものであって、被告製薬会社がわずかに行った前記認定のような能書あるいは二つ折りへの記録あるいは「クロロキン含有製剤についてのご連絡」と題する文書の配布ないしは「-医家に謹告-」なる見出しの下における「日医ニュース」なるものへの掲載も、前記認定のとおり、厚生省当局の行政指導によるものであったばかりでなく、医師、患者その他の一般国民に対するものとしては、不十分、不正確、かつ、不徹底でしかも時期を失くしたものであったというほかはない。」

等を的確に指示し、この警告、指示を法定の添付文書である能書に記載するのは当然のこと、その他適切な手段方法で医師及び患者らに確実に伝達すべきであった。そしてこれらのクロロキン製剤に関する諸般の情報が、被告製薬会社から、右のように正確、かつ、十分に、医師、患者その他の一般国民に対して、提供されていたならば、本件の各原告患者らの治療に当たる医師あるいは原告患者らは、それぞれの原疾患の程度がいかに重くても、また、医師が当該疾患の治療のために使用する医薬品の選択に当たって広い裁量を有するとの立場をとるにしても、クロロキン製剤を使用しての治療を受けたり、施したりするにいたらなかったか、たとえこれをするとしてもその長期連用を避ける等してク網膜症の発症を防止できたものと推認される。なぜなら、前記のとおり、クロロキン製剤が対応する各疾患に対する他の選択可能な薬剤(例えば、アスピリンやステロイド製剤)の数は少なくなく、しかもこれらに対比して、クロロキン製剤の有する副作用については、その内容の詳細において未だ明らかでない点が多く、副作用が発生した場合のその重篤さにおいては異なるところがないにしても、ク網膜症は、一たび発症したからには、その治療法はないうえ、不可逆、かつ、進行性で遂には失明あるいはこれに近い状態になることが避けられないばかりでなく、弁論の全趣旨によれば、クロロキン製剤に関する副作用についての知見が厚生省当局の行政指導による能書ないしは二つ折の記載事項の改訂や、ク網膜症についての研究報告が増加し、その情報が医師、患者その他の一般国民に対して浸透するにつれて、クロロキン製剤の販売量(したがって当然のことながらその使用量も)が急減していることが明らかであるところをみれば、臨床にたずさわる医師あるいは患者らが、前記各疾患の治療のためにするクロロキン製剤の使用を、ク網膜症のような重篤な副作用にもかかわらず、いわば絶対的に必要としたものではなかったことを推知することができるからである。

したがって、被告製薬会社が、前記1)ないし2)のとおり副作用とクロロキン製剤の服用についての警告、指示をすべき義務を尽くしていなかった場合に、ク網膜症が発症したときには、可能な手段を尽くしてもなお障害の発生を防ぎ得なかったであろうという特段の事情が存在することが明らかにされない限り、義務違反と結果発生との間に因果関係を認めるのを相当とする。のみならず、本件において原告患者らにつき右の因果関係の存することは後記のとおり明らかである。

しかるに、被告製薬会社は、さきに述べたところを除けば、それ以上には、自らの注意義務を自覚してクロロキン製剤の副作用について、これを回避するため前記警告、指示の措置を自らとらなかったものであって、被告製薬会社がわずかに行った前記認定のような能書あるいは二つ折りへの記録あるいは「クロロキン含有製剤についてのご連絡」と題する文書の配布ないしは「-医家に謹告-」なる見出しの下における「日医ニュース」なるものへの掲載も、前記認定のとおり、厚生省当局の行政指導によるものであったばかりでなく、医師、患者その他の一般国民に対するものとしては、不十分、不正確、かつ、不徹底でしかも時期を失くしたものであったというほかはない。」

(ロ)

食料品

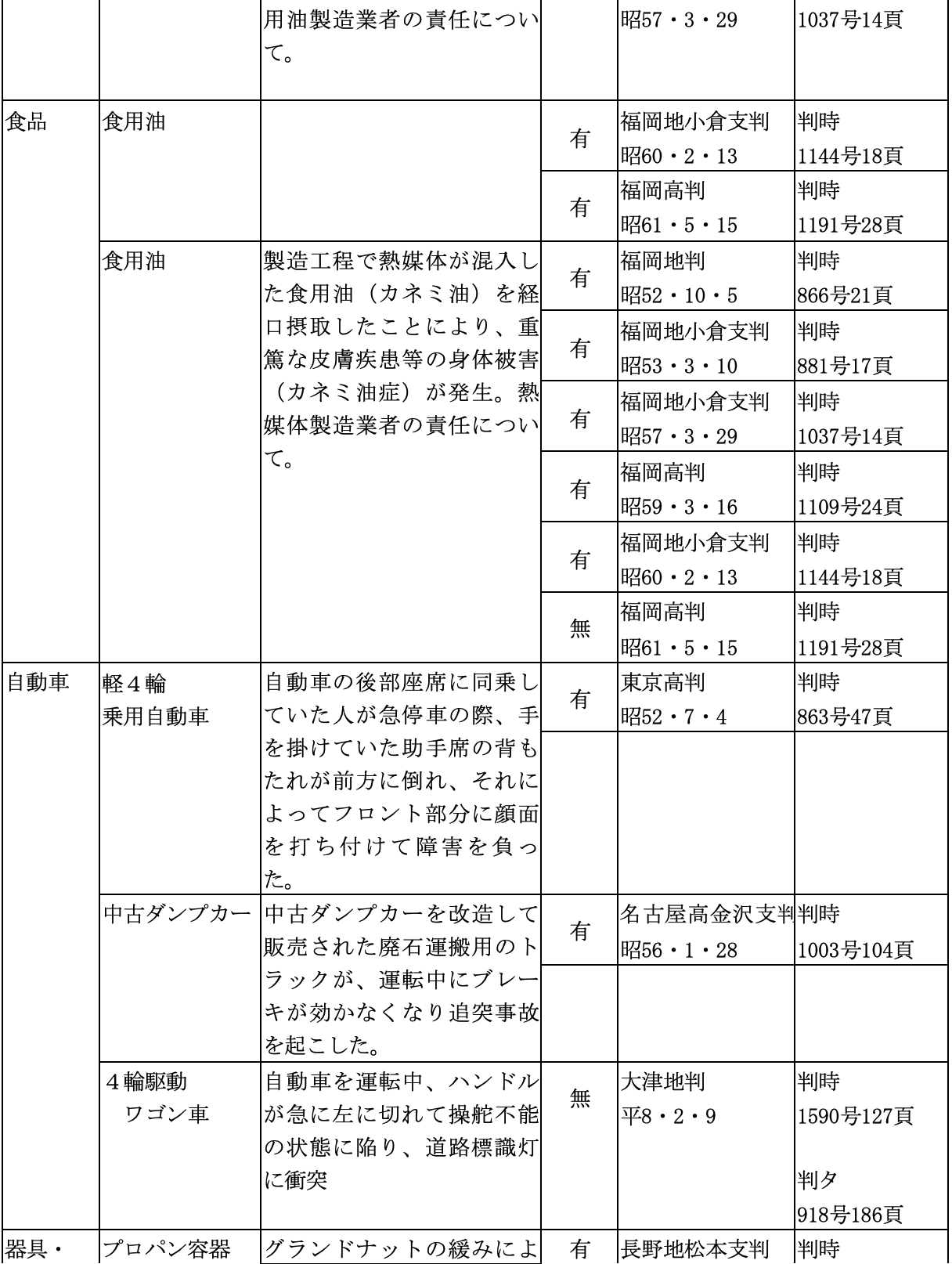

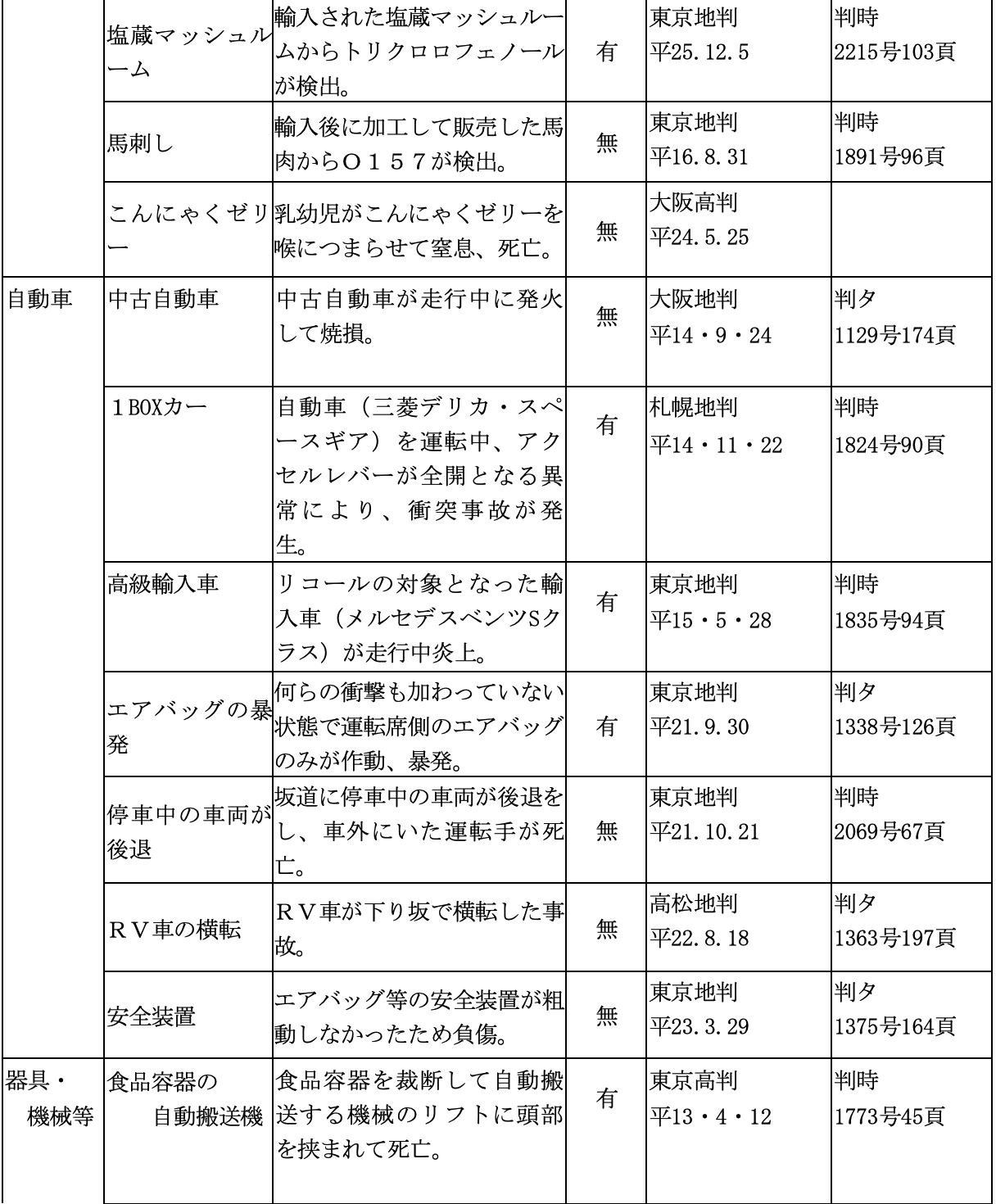

食料品による事故例としては、以下に述べます卵豆腐とカネミ油が重要ですが、そのほかで注目されたのはひ素ミルクがあります。ただし、ひ素ミルクに関しては時効消滅したとして棄却されたり、和解で終了したりしています。また、製造物責任法施行後に食料品の欠陥が認められた事例として、異物が混入したジュース(名古屋地判平11.6.30 判時1682号106頁)、ボツリヌス菌が存在していた瓶詰めオリーブ(東京地判平13.2.28 判タ1068号181頁)、シガテラ毒素が含まれたイシガキダイ(東京地判平14.12.13 判時1805号14頁、判タ1109号285頁)、加工あまめしば(名古屋高判平21.2.26)、塩蔵マッシュルーム(東京地判平25.12.5 判時2215号103頁)などがあります。

(a)

卵豆腐

サルモネラ菌に汚染されていた卵豆腐を食べて死亡した事故について、製造業者、小売業者及び卸売業者に損害賠償義務が認められました(岐阜地大垣支判昭48.12.27 判時725号19頁)。

ただ、法律構成としては、まず製造業者に対しては不法行為責任により(「卵豆腐の製造業者である被告Oとしては、右のように余り衛生的に取扱われていない液卵がサルモネラ菌等の細菌に汚染されていることを予想して、卵豆腐の原料として使用しないか、使用する場合でも卵豆腐の製造過程で十分な殺菌措置をとるべきであったのに、購入前からもしくは購入後保管中サルモネラ菌C1群に汚染された液卵を原料として卵豆腐を製造するに際し、サルモネラ菌C1群を殺菌するに足りる措置を忘れたり、サルモネラ菌C1群に汚染された本件卵豆腐を製造し食品として流通過程に置いた点で、本件食中毒により原告R、訴外亡M、同Cの受けた損害について不法行為(民法709条)による損害賠償義務があると解するのが相当である。」)、また、小売業者に対しては、債務不履行責任により(「右事実によると、本件卵豆腐には、消費者が食品の安全性を確認し食品選択の資料とするため前記食品衛生法11条等によって食品販売業者に義務付けられている標示がなされていなかったのだから、このような無標示の卵豆腐を販売した食品販売業の被告NとMとしては、標示すべき内容については、標示がなされた食品の場合より、重い注意義務を負うべきであることを考慮すると、更に右注意義務は重くなり、本件卵豆腐がサルモネラ菌に汚染されていることが、人間の五官によっては全く検知できないことであり、以前卵豆腐を取り扱った際には安全であったというだけでは、未だ被告NとMに本件卵豆腐の安全性確認について注意義務違反がなかったとは認められず、他に被告NとMの無過失・注意義務違反のなかったことを認めるに足りる証拠もない。」、さらに、卸売業者に対しては、小売業者が卸売業者に対して有する債務不履行責任を代位することにより(「売主の買主に対する付随的な注意義務は、被告O魚介青果と被告N、被告O海産市場とMとの関係についても、そのまま当てはまり、被告O魚介青果は被告Nに対し、被告O海産市場はMに対し、買主の生命・身体・財産上の法益を害しないように配慮すべき注意義務を怠らなかったことが主張立証されない限り、右損害について、積極的債権侵害として、民法415条により、損害賠償義務を負うと解するのが相当である。」)、それぞれ賠償責任を認めるという手法を採っています。

ただ、法律構成としては、まず製造業者に対しては不法行為責任により(「卵豆腐の製造業者である被告Oとしては、右のように余り衛生的に取扱われていない液卵がサルモネラ菌等の細菌に汚染されていることを予想して、卵豆腐の原料として使用しないか、使用する場合でも卵豆腐の製造過程で十分な殺菌措置をとるべきであったのに、購入前からもしくは購入後保管中サルモネラ菌C1群に汚染された液卵を原料として卵豆腐を製造するに際し、サルモネラ菌C1群を殺菌するに足りる措置を忘れたり、サルモネラ菌C1群に汚染された本件卵豆腐を製造し食品として流通過程に置いた点で、本件食中毒により原告R、訴外亡M、同Cの受けた損害について不法行為(民法709条)による損害賠償義務があると解するのが相当である。」)、また、小売業者に対しては、債務不履行責任により(「右事実によると、本件卵豆腐には、消費者が食品の安全性を確認し食品選択の資料とするため前記食品衛生法11条等によって食品販売業者に義務付けられている標示がなされていなかったのだから、このような無標示の卵豆腐を販売した食品販売業の被告NとMとしては、標示すべき内容については、標示がなされた食品の場合より、重い注意義務を負うべきであることを考慮すると、更に右注意義務は重くなり、本件卵豆腐がサルモネラ菌に汚染されていることが、人間の五官によっては全く検知できないことであり、以前卵豆腐を取り扱った際には安全であったというだけでは、未だ被告NとMに本件卵豆腐の安全性確認について注意義務違反がなかったとは認められず、他に被告NとMの無過失・注意義務違反のなかったことを認めるに足りる証拠もない。」、さらに、卸売業者に対しては、小売業者が卸売業者に対して有する債務不履行責任を代位することにより(「売主の買主に対する付随的な注意義務は、被告O魚介青果と被告N、被告O海産市場とMとの関係についても、そのまま当てはまり、被告O魚介青果は被告Nに対し、被告O海産市場はMに対し、買主の生命・身体・財産上の法益を害しないように配慮すべき注意義務を怠らなかったことが主張立証されない限り、右損害について、積極的債権侵害として、民法415条により、損害賠償義務を負うと解するのが相当である。」)、それぞれ賠償責任を認めるという手法を採っています。

(b)

カネミ油

食用油製造に使用される熱媒体である塩化ジフェニール(PLB)を主成分とするカネクロール400という液状の合成化学物質が油の中に混入したため、これを食用にした利用者が皮膚、内蔵、神経等の疾患を伴う被害を受けたという事故がありました。

この事故では、この油を製造したカネミ倉庫とカネミ倉庫にPCBを製造販売した鐘ヶ渕化学が損害賠償請求を受けました。

このうち、PCBを製造販売した食品関連業者に対する責任については判断が分かれています。すなわち、福岡地小倉支判昭53.3.10 判時881号17頁が「化学企業が合成化学物質を研究開発し、これを製造販売する場合には、そのような危険性を持つ物質を商品として販売することにより利潤をうる化学企業において、可能なあらゆる手段を尽して、その物質の安全性、裏返せばその危険性並びにその用途に応じた安全な取扱方法を、予め充分に調査研究し、その結果を需要者に全面的に周知徹底させる等の措置をとって、合成化学物質の利用により危険が発現しないよう安全を確保すべき高度の注意義務があるというべきである。蓋し、ある合成化学物質が、それを研究開発して製造販売する化学企業により、その危険性の強弱等の内容、用途に応じた安全な取扱方法を知らされないまま、需要者によって利用されれば、人の生命健康に対する侵害を発生される事態となることは避けられず、そのような結果が許されないことは当然だからである。」とするのに対し、福岡高判昭和61.5.15 判時1191号28頁では、「1審被告Kが被控訴人カネミにカネクロールを供給するにあたって告知警告すべき毒性ないし危険は、カネクロールが食用油に混入して経口搾取されるといった本来あるべからず事態を予定したものであるよりも、それを熱媒体として取扱う関係従業員の労働衛生面の安全を主眼としたものであるのが当然である。従って、その点に関するカタログの記載は、ことさら当時の社会一般のカネクロールの毒性認識を歪曲し毒性を秘匿したり、その程度を低いものと誤認させるような書き方をすることが許されないことはもちろんであるが、その取扱にあたる従業員の労働衛生上の安全を確保するために必要な毒性の告知(それはとりもなおさず経口搾取された場合の危険の告知でもある。)がなされていれば足り、それ以上にとりたててカネクロールは食用油に含まれてはならないとの趣旨の警告の明示までが必要であるとは言いがたい。

それゆえ、一審被告鐘化にカネクロールの特性の告知ないしその安全性の限度について警告義務の違背があったということはできない。」としました。

この事故では、この油を製造したカネミ倉庫とカネミ倉庫にPCBを製造販売した鐘ヶ渕化学が損害賠償請求を受けました。

このうち、PCBを製造販売した食品関連業者に対する責任については判断が分かれています。すなわち、福岡地小倉支判昭53.3.10 判時881号17頁が「化学企業が合成化学物質を研究開発し、これを製造販売する場合には、そのような危険性を持つ物質を商品として販売することにより利潤をうる化学企業において、可能なあらゆる手段を尽して、その物質の安全性、裏返せばその危険性並びにその用途に応じた安全な取扱方法を、予め充分に調査研究し、その結果を需要者に全面的に周知徹底させる等の措置をとって、合成化学物質の利用により危険が発現しないよう安全を確保すべき高度の注意義務があるというべきである。蓋し、ある合成化学物質が、それを研究開発して製造販売する化学企業により、その危険性の強弱等の内容、用途に応じた安全な取扱方法を知らされないまま、需要者によって利用されれば、人の生命健康に対する侵害を発生される事態となることは避けられず、そのような結果が許されないことは当然だからである。」とするのに対し、福岡高判昭和61.5.15 判時1191号28頁では、「1審被告Kが被控訴人カネミにカネクロールを供給するにあたって告知警告すべき毒性ないし危険は、カネクロールが食用油に混入して経口搾取されるといった本来あるべからず事態を予定したものであるよりも、それを熱媒体として取扱う関係従業員の労働衛生面の安全を主眼としたものであるのが当然である。従って、その点に関するカタログの記載は、ことさら当時の社会一般のカネクロールの毒性認識を歪曲し毒性を秘匿したり、その程度を低いものと誤認させるような書き方をすることが許されないことはもちろんであるが、その取扱にあたる従業員の労働衛生上の安全を確保するために必要な毒性の告知(それはとりもなおさず経口搾取された場合の危険の告知でもある。)がなされていれば足り、それ以上にとりたててカネクロールは食用油に含まれてはならないとの趣旨の警告の明示までが必要であるとは言いがたい。

それゆえ、一審被告鐘化にカネクロールの特性の告知ないしその安全性の限度について警告義務の違背があったということはできない。」としました。

(ハ)

自動車

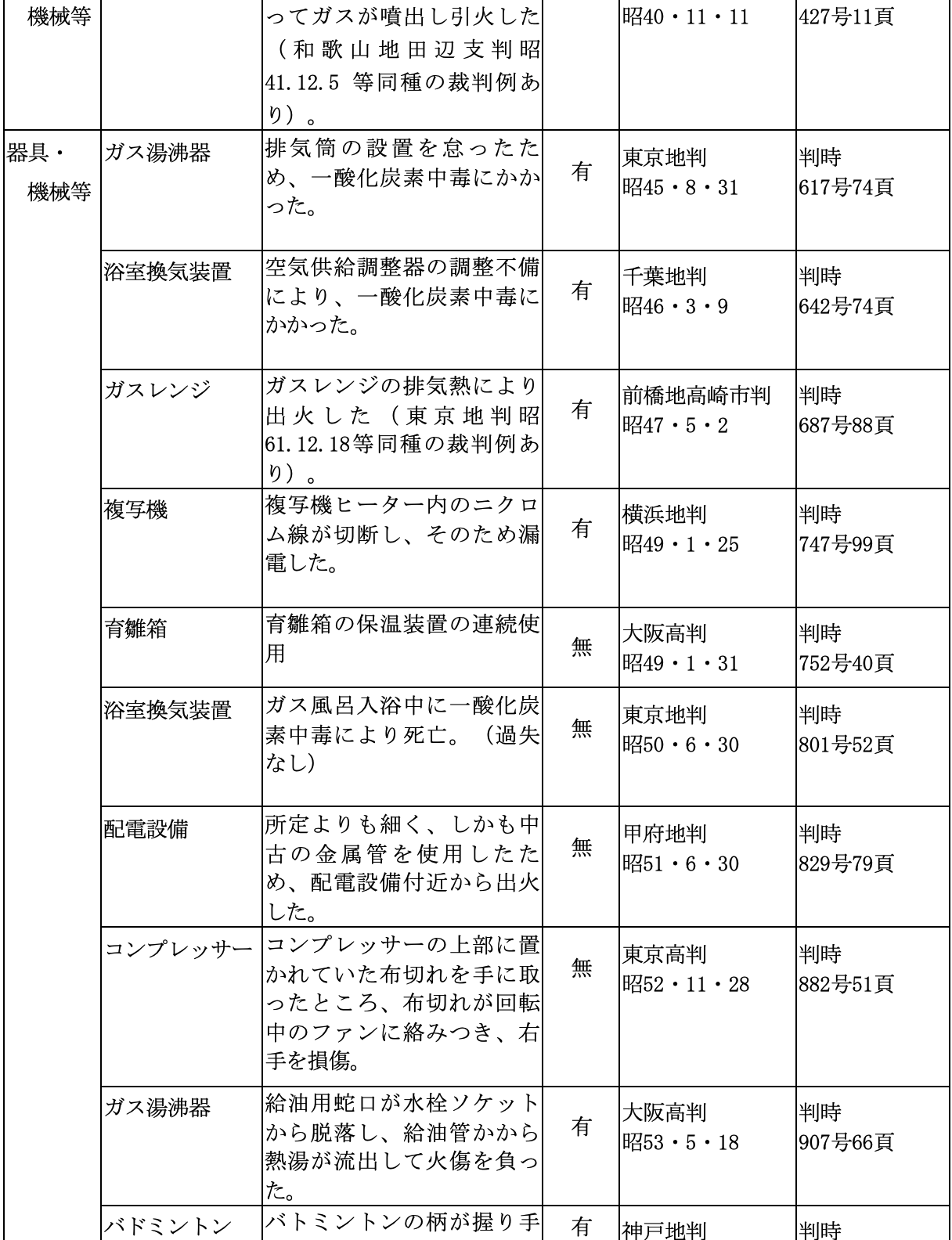

自動車の欠陥による事故について、製造業者等の責任を追及した訴訟は余り多くありません。

これは、自動車損害賠償保障法3条が「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しており、自動車の運行供用者に責任を追及しやすくなっているからと考えられます。

以下、製造業者等の責任が認められた事例と否定された事例に分けて検討していくことにします。

これは、自動車損害賠償保障法3条が「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定しており、自動車の運行供用者に責任を追及しやすくなっているからと考えられます。

以下、製造業者等の責任が認められた事例と否定された事例に分けて検討していくことにします。

(a)

損害賠償義務が認められた事例

製造業者等が責任を認められた事例としては、以下に引用するもののほか、㋑ブレーキ整備不良、㋺タイヤ脱落、㋩摩耗タイヤ、㋥フォグランプ配線火災などがあります。製造物責任法施行後は、フロントサイドマスクによる受傷(仙台地判平13.4.26 判時1754号138頁)、運転中にアクセルレバーが全開となる異常発生による事故(札幌地判平14.11.22 判時1824号90頁)、走行中エンジンルームから出火し全焼(東京地判平15.5.28 判時1835号94頁)、エアバッグの暴発(東京地判平21.9.30 判タ1338号126頁)の事例については、いずれも製造物責任が認められました。

1)

軽4輪自動車の後部座席に同乗していた人が急停車の際、手を掛けていた助手席の背もたれが前方に倒れ、それによってフロント部分に顔面を打ちつけて傷害を負った事例

この事故に関し、東京高等裁判所昭和52年7月4日判決は「自動車は、現代の社会においては有用な交通、輸送機関として広く利用され、高速度で走行するので、自動車製造業者が瑕疵ある自動車(欠陥車)を製造し、これを販売した場合、運転者をはじめ同乗者、走行者その他の者の生命、身体あるいは財産に損害を与える危険性が極めて高く、従って、自動車製造者としては予見可能な危険を回避して安全な自動車を製造する義務があり、この義務に違反して欠陥車を製造・流通させた場合は被害者に対して直接に民法709条に基づき損害賠償責任を負うものと解すべきである。」

もっとも、販売会社については製造者と同様の人的、物的設備を保有することを求め得ないとして、その責任を否定しました。

この事故に関し、東京高等裁判所昭和52年7月4日判決は「自動車は、現代の社会においては有用な交通、輸送機関として広く利用され、高速度で走行するので、自動車製造業者が瑕疵ある自動車(欠陥車)を製造し、これを販売した場合、運転者をはじめ同乗者、走行者その他の者の生命、身体あるいは財産に損害を与える危険性が極めて高く、従って、自動車製造者としては予見可能な危険を回避して安全な自動車を製造する義務があり、この義務に違反して欠陥車を製造・流通させた場合は被害者に対して直接に民法709条に基づき損害賠償責任を負うものと解すべきである。」

もっとも、販売会社については製造者と同様の人的、物的設備を保有することを求め得ないとして、その責任を否定しました。

2)

中古ダンプカーを廃石運搬用のトラックに改造し、整備点検したうえで販売した自動車が運転中にブレーキがきかなくなって追突事故を起こした事例

名古屋高金沢支判昭56.1.28 判時1003号104頁は、まず一般論として「一般に、自動車の販売、修理等の業務に従事する者は、直接の契約当事者である顧客に対し欠陥のない自動車を供給すべき契約上の義務を負うことはいうまでもないが、直接の契約当事者でなくとも、その家族、被用者等当該自動車を利用することが予想される者、さらには道路交通において当該自動車と関わりを持つに至るであろう他の車両の乗員あるいは道路歩行者との関係においても、安全性につき社会的に期待される水準の品質を備えたものとしてこれを供給し、もって当該自動車の構造上の欠陥に起因して右の者らの身体、生命、財産に被害が生ずることを回避すべき不法行為法上の義務を負うものといわなければならない。」

と前置きし、本件においては、「改造前の1959年式日産ダンプカーにも前記構造上の欠陥を生ぜしめる素因が潜在していたことがうかがえないではないが、第一審被告Iはこれを単に整備しただけではなく、モノレール付トラックに改造したものであり、しかも右改造によって前記構造上の欠陥が顕在化したものであることが推認されるから、同第1審被告に過失がないとはいえない。」と判断しました。

名古屋高金沢支判昭56.1.28 判時1003号104頁は、まず一般論として「一般に、自動車の販売、修理等の業務に従事する者は、直接の契約当事者である顧客に対し欠陥のない自動車を供給すべき契約上の義務を負うことはいうまでもないが、直接の契約当事者でなくとも、その家族、被用者等当該自動車を利用することが予想される者、さらには道路交通において当該自動車と関わりを持つに至るであろう他の車両の乗員あるいは道路歩行者との関係においても、安全性につき社会的に期待される水準の品質を備えたものとしてこれを供給し、もって当該自動車の構造上の欠陥に起因して右の者らの身体、生命、財産に被害が生ずることを回避すべき不法行為法上の義務を負うものといわなければならない。」

と前置きし、本件においては、「改造前の1959年式日産ダンプカーにも前記構造上の欠陥を生ぜしめる素因が潜在していたことがうかがえないではないが、第一審被告Iはこれを単に整備しただけではなく、モノレール付トラックに改造したものであり、しかも右改造によって前記構造上の欠陥が顕在化したものであることが推認されるから、同第1審被告に過失がないとはいえない。」と判断しました。

(b)

損害賠償義務が否定された事例

製造業者等の責任が否定された事例としては、以下に詳述するもののほか、㋑ハンドルぶれ㋺プロペラシャフト破損㋩ブレーキパイプ破損㋥タイヤ破裂㋭ ベアリング破損㋬ルームランプ配線火災、などがあります。製造物責任法施行後、走行中自動車の左前が沈み込む異常発生による事故(大津地判平8.2.9判タ918号187頁)、中古自動車が走行中に発火し焼損した事故(大阪地判平14.9.24 判タ1129号174頁)については、いずれも製造物責任を否定しましたが、それぞれの判断過程の中で、欠陥についての一応の推定を認めるかどうかの重要な判断がなされています。また、坂道に停車中の車が後退したことで発生した事故(東京地判平21.10.21 判時2069号67頁)、RV車が下り坂で横転した事故(高松地判平22.8.18 判タ1363号197頁)、安全装置の不作動による事故(東京地判平23.3.29 判タ1375号164頁)についても製造物責任が否定されています。

1)

前方走行者の自動車伝導装置の一部が脱落し、これに乗りあげた後送者がガードロープに激突してその運転者が死亡したという事故につき、福岡地判昭50.3.11 判時791号105頁は、装置に構造上の欠陥はないと判断しました。

2)

高速走行中安定性を失い、蛇行した結果、発生した事故に関し、原告の「右蛇行運動は、ホンダN360が一般的に有するところの、高速度走行中の減速または緊急回避装置の際に車体の横ゆれ、蛇行運動が生じるという製造上の欠陥に基づくもの、或いはホンダN360は前部機関前輪駆動であるために、高速走行時左右折に際して減速するとハンドルがきれすぎる特性等を有するところ、その他諸欠陥とあいまって高速走行時の安定性に欠けるという製造上の欠陥を有し、右欠陥が原因で前記蛇行運動が生じた」という主張に対し、福岡地判昭52.2.15 判時869号91頁は、原告主張の構造・製造上の欠陥が本件事故を招来せしめたと認めるに足りる証拠は存しないと判断しました。

3)

自動車の安全ベルト取付金具によって傷害を負った事故について、京都地判昭48.11.30 判時738号89頁は、「右取付装置の存在や保護カバーの使用目的は、その位置形状からして自動車使用者が容易に知りうるものであるから、自動車製造業者である被告T自工には、本件のような事故が発生することまでも予想して、その危険性や危険防止法を買主などの使用者に教示すべき注意義務はないものといわなければならない。」として賠償責任を否定しました。

4)

ダンプカーの荷台が下がらなかったので、これを運転していた被害者が荷台と車体フレーム間に頭部を突込み装置を点検していたところ、荷台が落下し頭部をはさまれて死亡したという事例について、福岡地判昭和50.5.20 判時801号76頁は、「事故前9か月間の使用中に同様の干渉故障が起こったことがないこと、設計上は右干渉故障を生ずる可能性がないこと及び使用中にある程度構造上の完全性が損なわれることは当然であることの3点を根拠に、製造当時から事故時にみられた欠陥が存在していたとはいえないとしており、また他の同型車(約440台製造されていた)について同様の干渉故障が生じたという苦情を被告が受けたことがない点を根拠に、通常の使用によって右干渉故障を生じる可能性があるような設計上または構造上の欠陥が潜在していたともいえない。」として賠償責任を否定しました。

(ニ)

器具・機械等

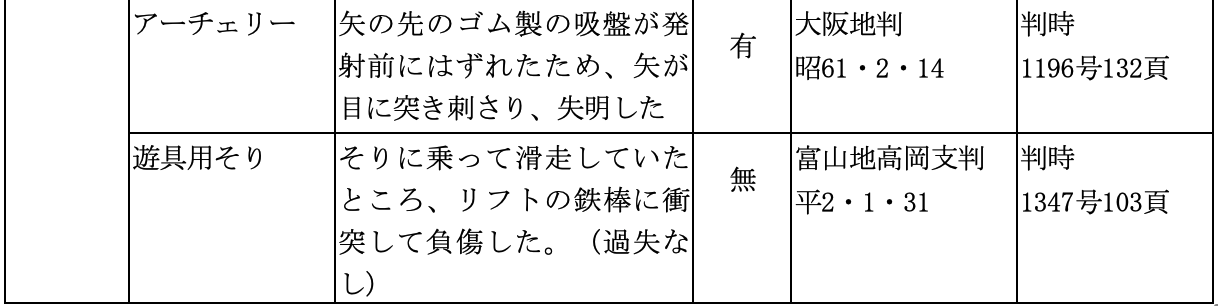

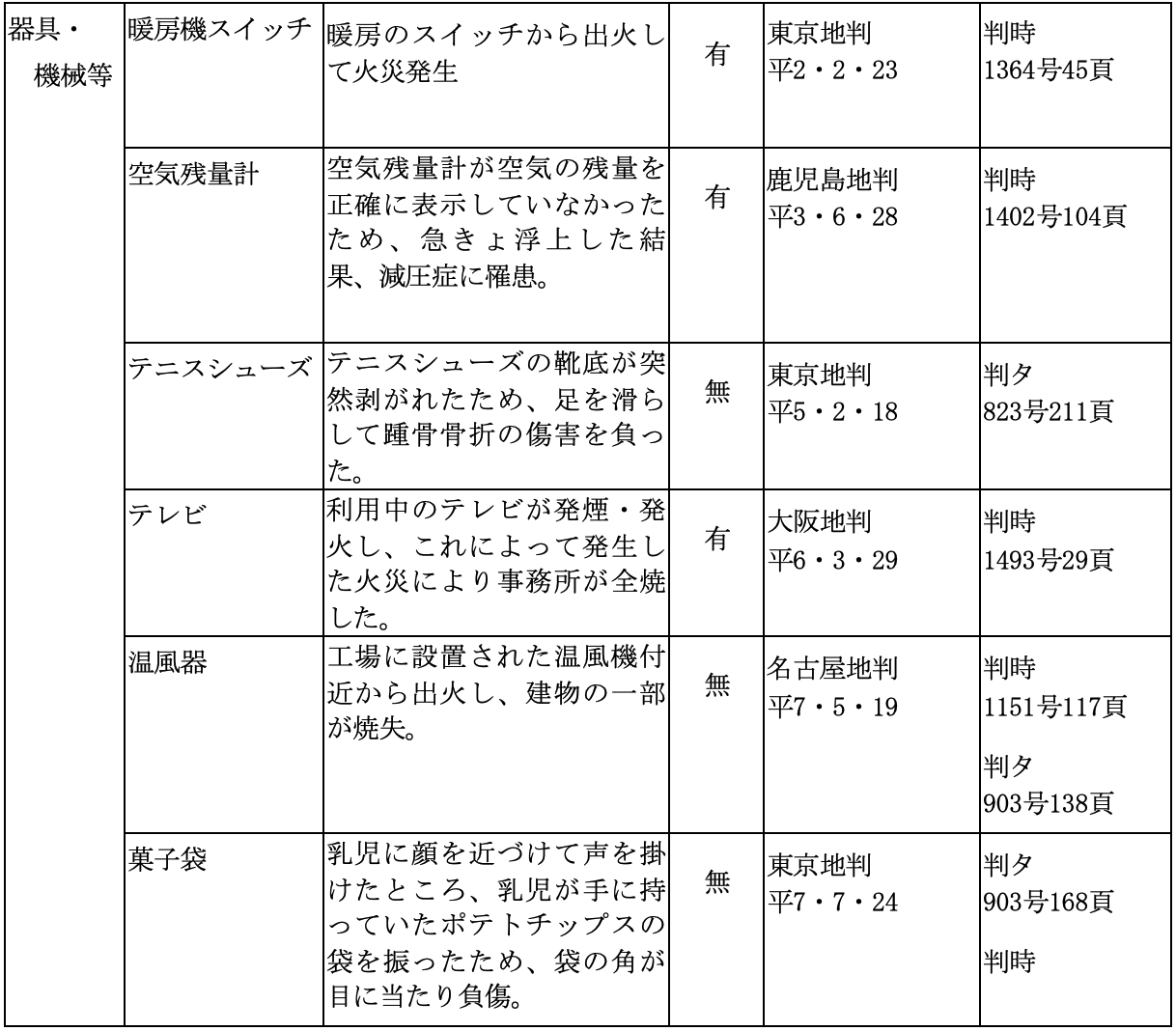

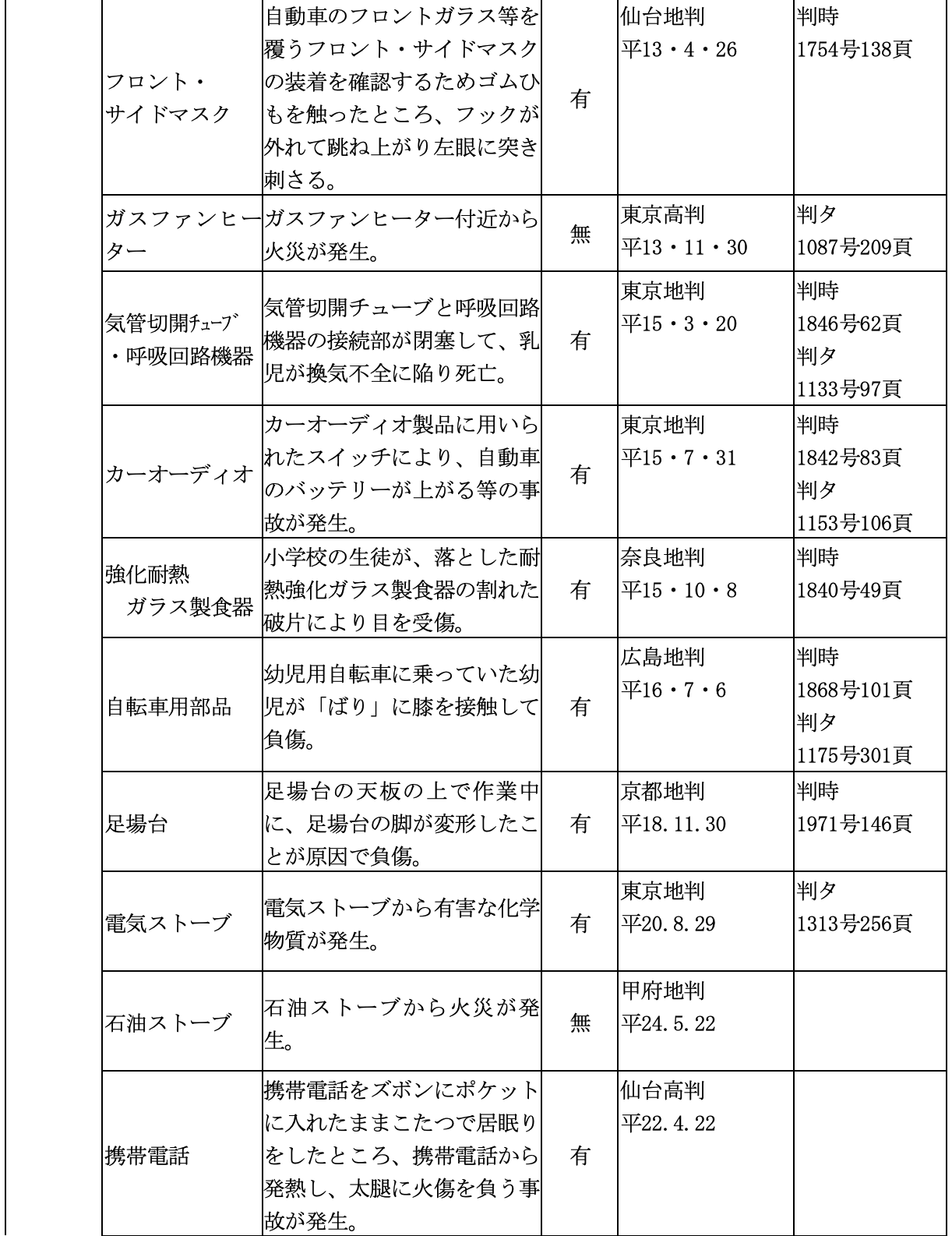

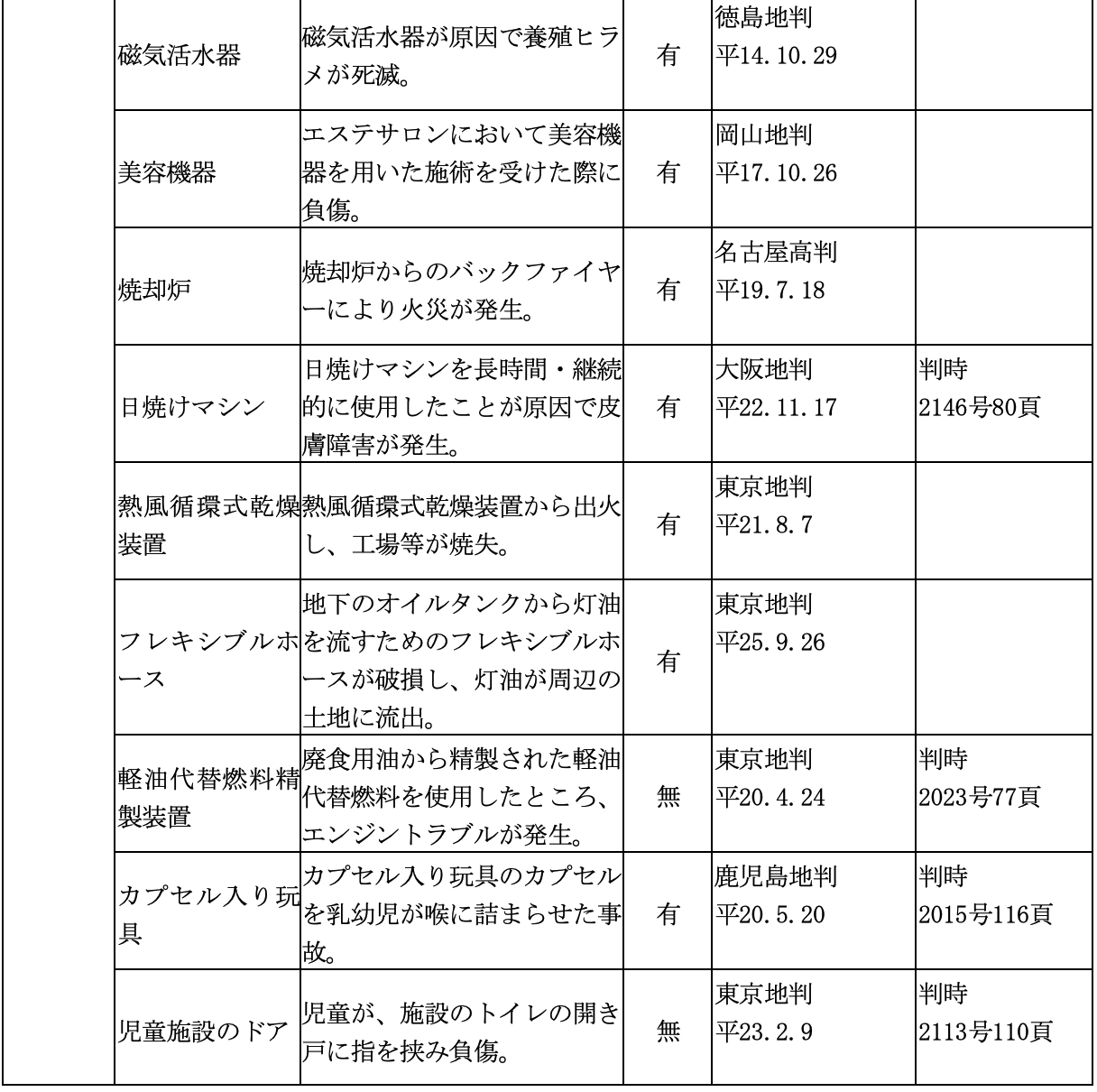

器具・機械等(イ)ないし(ハ)以外の事故例については、多数の裁判例がありますが、ここでは近時の代表的なものについて責任を肯定したものと、否定したものを3例ずつ挙げ、その他のものについては一覧表にまとめておきました。

(a)

損害賠償義務が認められた事例

1)

小学生が兄と公園でバトミントンの遊戯をしていた際、兄が使用したラケットの握り手から柄が抜けて飛び出し、その小学生の左目を負傷させたという事例

神戸地判昭53.8.30 判時917号103頁は、「被告会社は、右安全配慮義務として、本件バトミントンセットを販売する際、ラケットの握り手と柄の接合状態に注意し、握り手から柄が抜けないか手で引っ張るなどして調べ、柄が握り手から抜け易い欠陥を発見し、その欠陥のため使い方によっては握り手から柄が抜けて他人の生命、身体、財産上の法益を侵害する虞れのあることを予想し、販売を中止するか、その欠陥を補うため、加工し使用方法を限定するなど適切な措置をとるべき義務があったというべきである。」として、販売業者の責任を認めました。

この判決は大阪高判昭54.9.21 民集30巻9.12号419頁でも「一般に日本国内において玩具を製造する者は、玩具が未だ充分な判断能力がなく、自己防御能力に欠ける幼年者によって使用されるものであること等にかんがみ、玩具の設計・製造に当り、これが販売業者を経て消費者にまで流通して使用される間に通常矛盾しうる態様の下において、玩具の重量、材質、性状、構造、性能自体の危険性又はそれらの欠陥による玩具の破損、破壊等によって使用者等の生命、身体、財産を侵害することのないようにその安全を配慮すべき注意義務があるというべきところ、外国において設計・製造された玩具を輸入し日本国内で販売する者は、日本国内における玩具の流通の開始者という点で国内の製造者と同じ立場にあるとみるべきものであるから、国内で玩具を販売するに当たっては、製造者が設計・製造に当り負担するのと同様の前記安全配慮義務を負っているというべきである。」として、維持されました。

この判決は大阪高判昭54.9.21 民集30巻9.12号419頁でも「一般に日本国内において玩具を製造する者は、玩具が未だ充分な判断能力がなく、自己防御能力に欠ける幼年者によって使用されるものであること等にかんがみ、玩具の設計・製造に当り、これが販売業者を経て消費者にまで流通して使用される間に通常矛盾しうる態様の下において、玩具の重量、材質、性状、構造、性能自体の危険性又はそれらの欠陥による玩具の破損、破壊等によって使用者等の生命、身体、財産を侵害することのないようにその安全を配慮すべき注意義務があるというべきところ、外国において設計・製造された玩具を輸入し日本国内で販売する者は、日本国内における玩具の流通の開始者という点で国内の製造者と同じ立場にあるとみるべきものであるから、国内で玩具を販売するに当たっては、製造者が設計・製造に当り負担するのと同様の前記安全配慮義務を負っているというべきである。」として、維持されました。

2)

被害者が潜水用具空気残量計を自動調整呼吸器に装着して潜水していたところ、空気の残量を正確に表示していなかったため、浮上減圧の措置を取らないまま急きょ浮上した結果、減圧症に罹患したという事例

鹿児島地判平3.6.28 判時1402号104頁は、「右認定の原告の行動、本件空気残量計の性状及び原告の供述を総合すると、本件空気残量計は、水深34メートルの水中で正常に作動しない設計上の欠陥があり、このため、本件空気残量計は水深約34メートルの本件事故時に正常に作動しなかったこと、このため、原告は減圧症に罹患したと認定できる。そして、空気残量計は潜水者の安全な潜水を確保するための命綱ともいうべきものであり、仮にも空気残量計に、設計上の欠陥があったり、本来の作動をしないといった不都合があってはならないものであるから、被告が原告に対し、前示売買契約に基づき、本件空気残量計を交付したことは、売買契約の不完全履行を構成する。

したがって、被告は原告に対し、右不完全履行により、原告に生じた損害を賠償する責任を負担するものである。」として損害賠償責任を認めました。

したがって、被告は原告に対し、右不完全履行により、原告に生じた損害を賠償する責任を負担するものである。」として損害賠償責任を認めました。

3)

事務所内に設置していたテレビが発煙、発火し、これによって発生した火災により事務所が全焼したという事例

本件は、製造物責任法の立法作業が展開されるなかで争われたもので、判決も製造物責任法を意識した内容のものとなっています(大阪地判平6.3.29 判タ842号69頁)。

そこで、製造物責任法のもとでも参考になる部分を次に引用します。

「1 製造物責任について

原告は、本件火災は本件テレビの発火によって発生したとの前記一認定の事実を前提に、いわゆる製造物責任の理論に依拠して被告に対し損害賠償を請求するので、右製造物責任の性質、要件について検討する。

そこで、製造物責任法のもとでも参考になる部分を次に引用します。

「1 製造物責任について

原告は、本件火災は本件テレビの発火によって発生したとの前記一認定の事実を前提に、いわゆる製造物責任の理論に依拠して被告に対し損害賠償を請求するので、右製造物責任の性質、要件について検討する。

イ.

現代の社会生活は、他人が製造し流通に置いた製品を購入し利用することによって成り立っているといっても過言ではないが、規格化された工業製品の場合、流通の過程において販売会社や小売店が個々の製品の安全性を確認した上で販売することは通常予定されていないし、これを取得する消費者において個々の製品の安全性の有無を判断すべき知識や技術を有しないことも明らかであるから、このような製品の流通は、製造者が製品を安全なものであるとして流通に置いたことに対する信頼に支えられているということができる。

それゆえ、製品の製造者は、製品を設計、製造し流通に置く過程で、製品の危険な性状により利用者が損害を被ることのないよう、その安全性を確保すべき高度の注意義務(安全性確保義務)を負うというべきであるから、製造者が、右の義務に違反して安全性に欠ける製品を流通に置き、これによって製品の利用者が損害を被った場合には、製造者は利用者に対しその損害を賠償すべき責任、すなわち製造物責任を負う。

右の安全性確保義務は、製造者が、製品の危険な性状により損害を被る可能性のあるすべての者に対して負うべき社会生活上の義務であるから、これに違反したことにより認められる製造物責任は、製造者と利用者との間の契約関係の有無にかかわりなく成立する不法行為責任と解すべきものである。

それゆえ、製品の製造者は、製品を設計、製造し流通に置く過程で、製品の危険な性状により利用者が損害を被ることのないよう、その安全性を確保すべき高度の注意義務(安全性確保義務)を負うというべきであるから、製造者が、右の義務に違反して安全性に欠ける製品を流通に置き、これによって製品の利用者が損害を被った場合には、製造者は利用者に対しその損害を賠償すべき責任、すなわち製造物責任を負う。

右の安全性確保義務は、製造者が、製品の危険な性状により損害を被る可能性のあるすべての者に対して負うべき社会生活上の義務であるから、これに違反したことにより認められる製造物責任は、製造者と利用者との間の契約関係の有無にかかわりなく成立する不法行為責任と解すべきものである。

ロ.

欠陥について

a.

製造者が負う安全性確保義務は、製品について社会通念上当然に具備すると期待される安全性(合理的安全性)を確保すべき義務であり、右の義務は、流通に置いた時点で製品が安全であれば足りるのではなく、製品を取得した者が、合理的期間内、これを安全に利用できるよう確保することを内容とするものであって、利用者が現実に利用する時点での製品の安全性の有無が最も重要というべきであるから、利用時の製品の性状が、社会通念上製品に要求される合理的安全性を欠き、不相当に危険と評価されれば、その製品には欠陥があるというべきである。

b.

製品に要求される安全性の程度は、個々の製品又は製品類型によって異なるから、製品が合理的安全性を欠き、不相当に危険と評価されるか否かの判断は、その製品の性質や用途、製品の利用に際し利用者が負うべき注意義務の程度やその時代の科学技術などを総合して、社会通念に基づいてなされるべきものであり、右合理的安全性の概念を前提とする製品の欠陥についての判断も、同じく、個々の製品又は製品類型ごとに、個別になされるべきものである。

c.

合理的安全性の概念は、利用者が、製造者に予見できないような異常な方法で製品を利用した場合にまで、製品の安全性を確保すべき義務を製造者に負わせるものではないから、欠陥判断の前提として、利用者の利用方法が社会通念上合理的と解される利用(合理的利用)の範囲内であることが必要である。

d.

以上を総合すると、製造物責任を追及する利用者は、利用時の製品の性状が社会通念上不相当に危険であること(欠陥)、損害の発生、欠陥と損害との因果関係をまず立証せねばならず、その前提として、製品の利用方法が合理的利用の範囲内であることを立証しなければならない。

ハ.

過失について

a.

製品の利用に起因する損害を、何びとが、どのような要件のもとに負担するかは、社会生活上の危険をいかに配分するかという国民全体のコンセンサスに関わる問題であるから、国民の立法的選択を経ずに、裁判所が直ちに厳格責任あるいは無過失責任の制度を採用することはできないというべきであって、製造物責任を、厳格責任あるいは無過失責任と解すべきであるとの原告の主張は、現行不法行為法の解釈としては採りえないところである。

b.

したがって、製造物責任について特別の立法がなされていない以上、現行不法行為法の原則に従い、利用者は、製造者の故意または過失を立証しなければならないが、製品に欠陥のあることが立証された場合には、製造者の過失のあったことが推認されると解すべきである。

けだし、製品が不相当に危険と評価される場合には、そのような危険を生じさせた何らかの具体的な機械的、物理的、科学的原因(欠陥原因)が存在するはずであるが、一般に流通する製品の場合、利用する時点で製品に欠陥が認められれば、流通に置かれた時点で既に欠陥原因が存在した蓋然性が高いというべきであるし、さらに、製造者が安全性確保義務を履行し、適切に設計、製造等を行う限り、欠陥原因の存する製品が流通に置かれるということは通常考えられないから、欠陥原因のある製品が流通に置かれた場合、設計、製造の過程で何らかの注意義務違反があったと推認するのが相当だからである。

けだし、製品が不相当に危険と評価される場合には、そのような危険を生じさせた何らかの具体的な機械的、物理的、科学的原因(欠陥原因)が存在するはずであるが、一般に流通する製品の場合、利用する時点で製品に欠陥が認められれば、流通に置かれた時点で既に欠陥原因が存在した蓋然性が高いというべきであるし、さらに、製造者が安全性確保義務を履行し、適切に設計、製造等を行う限り、欠陥原因の存する製品が流通に置かれるということは通常考えられないから、欠陥原因のある製品が流通に置かれた場合、設計、製造の過程で何らかの注意義務違反があったと推認するのが相当だからである。

c.

右のとおり、製品の欠陥が認められれば、製造者の過失が推認されるから、利用者は、それ以上に欠陥原因や注意義務違反の具体的内容を解明する責任を負うものではなく、製造者が責任を免れるには、製造者において欠陥原因を解明するなどして右の推認を覆す必要があるというべきである。

けだし、もし利用者において欠陥原因及び注意義務違反の内容を具体的に立証しなければならないとすれば、特別な知識も技術も有しない利用者が、主として製造者の支配領域に属する事由を解明しなければならないことになり、製品が完全に損壊し欠陥原因の特定ができなくなった場合には、製造者は常に免責されることになることなどを考慮すると、右のように解することが損害の公平な分担という不法行為法の本旨にそうからである。」

けだし、もし利用者において欠陥原因及び注意義務違反の内容を具体的に立証しなければならないとすれば、特別な知識も技術も有しない利用者が、主として製造者の支配領域に属する事由を解明しなければならないことになり、製品が完全に損壊し欠陥原因の特定ができなくなった場合には、製造者は常に免責されることになることなどを考慮すると、右のように解することが損害の公平な分担という不法行為法の本旨にそうからである。」

(b)

損害賠償義務が否定された事例

1)

コンプレッサーのオイルクーラー上部に作業用布切れが置いてあったので被害者がこれを手に取ったところ、布切れがファン外周部の空間部分に吸い込まれて回転中のファンに絡みつき、被害者が布切れから手を離す余裕もないまま右手をファンに接触させて第4、5指に損傷を受けたという事例

東京高判昭52.11.28 判時882号51頁は、「右空間部分に手が入るのは、手を真直ぐにして突っ込む場合のみであるところ、前記認定の本件機械の設置場所、使用目的及び本件機械が専門作業員によって操作されるものであることに照らしてみると、ファンの作動中にかような事態が発生することは稀有かつ異常なことというべきであり、かような事態は製作者が通常予見しうる範囲の出来事とは到底認められないから、右空間部分に手が入りうることを挙げて、本件機械が安全性に欠陥があるとの控訴人の主張は採用できない。」とし、また、「機械の製作者は当該機械の利用者、使用の目的、方法及び設置の場所に照らして、通常予想される危険に対し必要かつ十分な安全装置を施せば足りるのであって、ことに本件のような工場用機械については、一般公衆が取り扱い又は接近するおそれのある機械と異なり、専門家がこれを操作するのであるから、製作者においてあらゆる危険に対し最高の安全性を有する機械を製作すべき法的義務を負わせるのは相当でない。もし、当該機械の具体的使用状況、設置場所等に照らして、特別の危険が予想されるときには、当該機械を利用する事業者において適宜その安全性を補完すべき措置を講ずべきものと解するのが相当である。」として製造物責任を否定しました。

2)

1歳3か月の女児が乳幼児用防護柵最上段のV字形部分に頚部をはさみ窒息死したという事例

神戸地尼崎支判昭54.3.23 判時942号87頁ー)は、「本件ベビーガード自体としては乳幼児用防護柵設置のためのいわば素材にすぎないものというべきであり、その使用にあたっては、製作者たる被告の関与しない利用者の設置工作によって、はじめて現実の使用形態が決せられるものであり、しかも右設置使用について特別な技術や知識を要しないのであるから、製作者たる被告としては、利用者において対象とされる乳幼児の年令、体格、活動状況、利用目的等諸般の状況に考慮を払い十分な注意のもと設置工作をなし、安全に利用するものと信頼して、そのもの固有の性能(即ち、素材としての耐久力等一般利用者の容易に気付き得ない内在的危険等)に注意を払えば足りるものというべきところ、この点に関するいわゆる欠陥は認められない。

更に、このようなものの製作、販売にあたり、進んで、設置使用時に考慮されるべき注意を表示することが好ましいとはいえ、本件ベビーガードの設置使用方法は千差万別であるところ、その設置使用につき一般の利用者が容易に気付き得ない危険が内在するものと認めるに至らず、したがってかかる注意表示をしなかったことをもって製作者たる被告の過失というに該らないものというべきである。

更に、このようなものの製作、販売にあたり、進んで、設置使用時に考慮されるべき注意を表示することが好ましいとはいえ、本件ベビーガードの設置使用方法は千差万別であるところ、その設置使用につき一般の利用者が容易に気付き得ない危険が内在するものと認めるに至らず、したがってかかる注意表示をしなかったことをもって製作者たる被告の過失というに該らないものというべきである。

3)

43才の男性がテニスシューズを履いて休憩中、近くの遊動円木に乗って遊び、地面に飛び下りたところ、靴底が突然剥れて足が滑ったためため、右踵骨骨折の傷害を負ったという事例

東京地判平5.2.18 判タ823号211頁は、詳細な事実認定をして因果関係を否定したうえ、念のため表示の過失もないとして、次のように論じました。「しかし、そもそもテニスシューズは、一定の期間において消耗することを予定された商品であり、使用者としてもテニスシューズの状態に注意を払いつつ使用すべきものであるから、加水分解によって劣化することが予見されるといっても、この劣化が通常テニスシューズの劣化として予定される範囲に止まる以上は、被告に直ちにこれを防止すべき義務が生じるとはいえない。原告が主張するように、被告が加水分解による劣化を防止したり、警告したりすべきであるというためには、通常の劣化の程度を超えて、骨折等人身事故の危険が生じることを具体的に予見できるといえなくてはならない。」

⑵

製造物責任法施行前の裁判事例

⑶

製造物責任法施行後の裁判事例

⑷

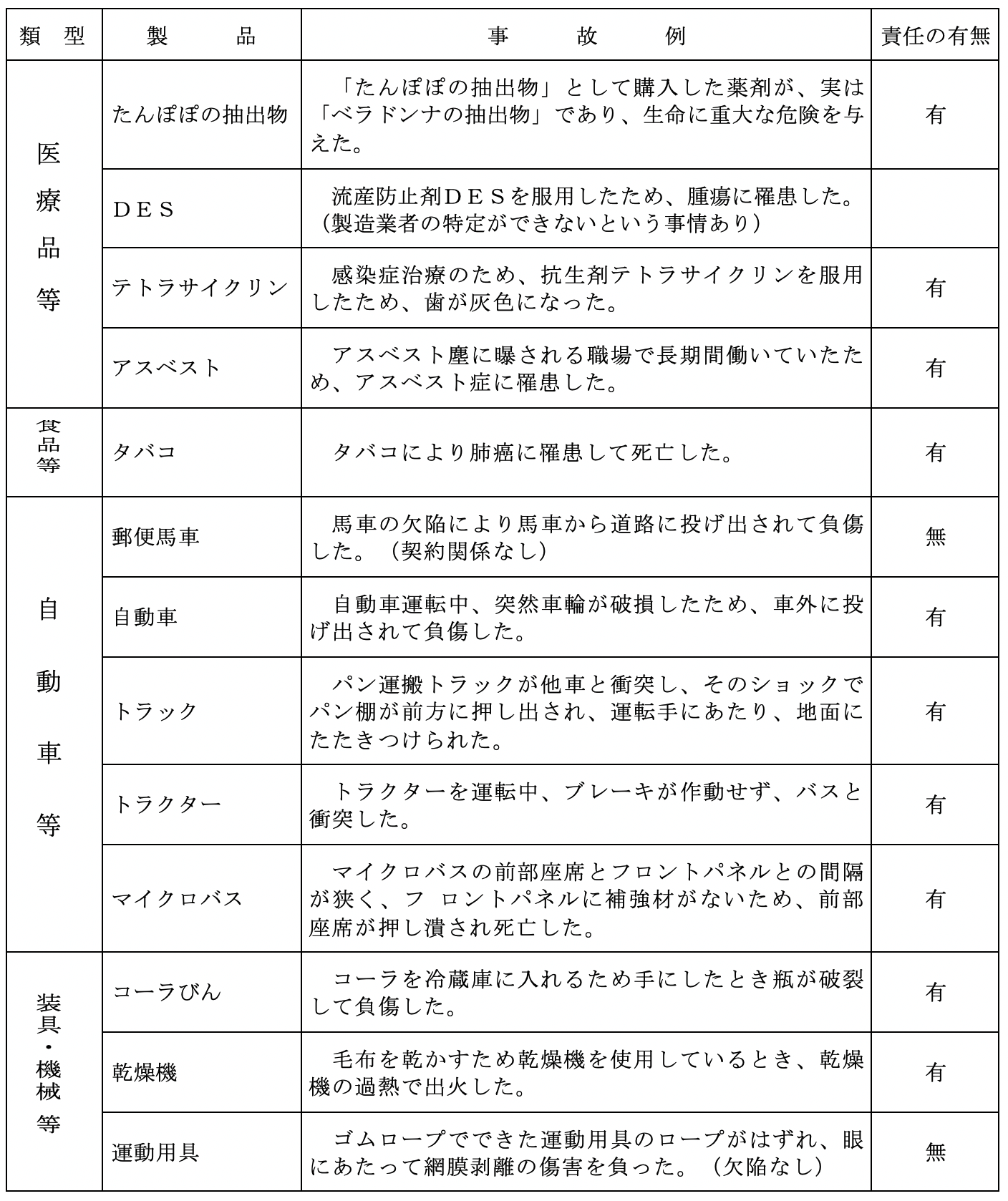

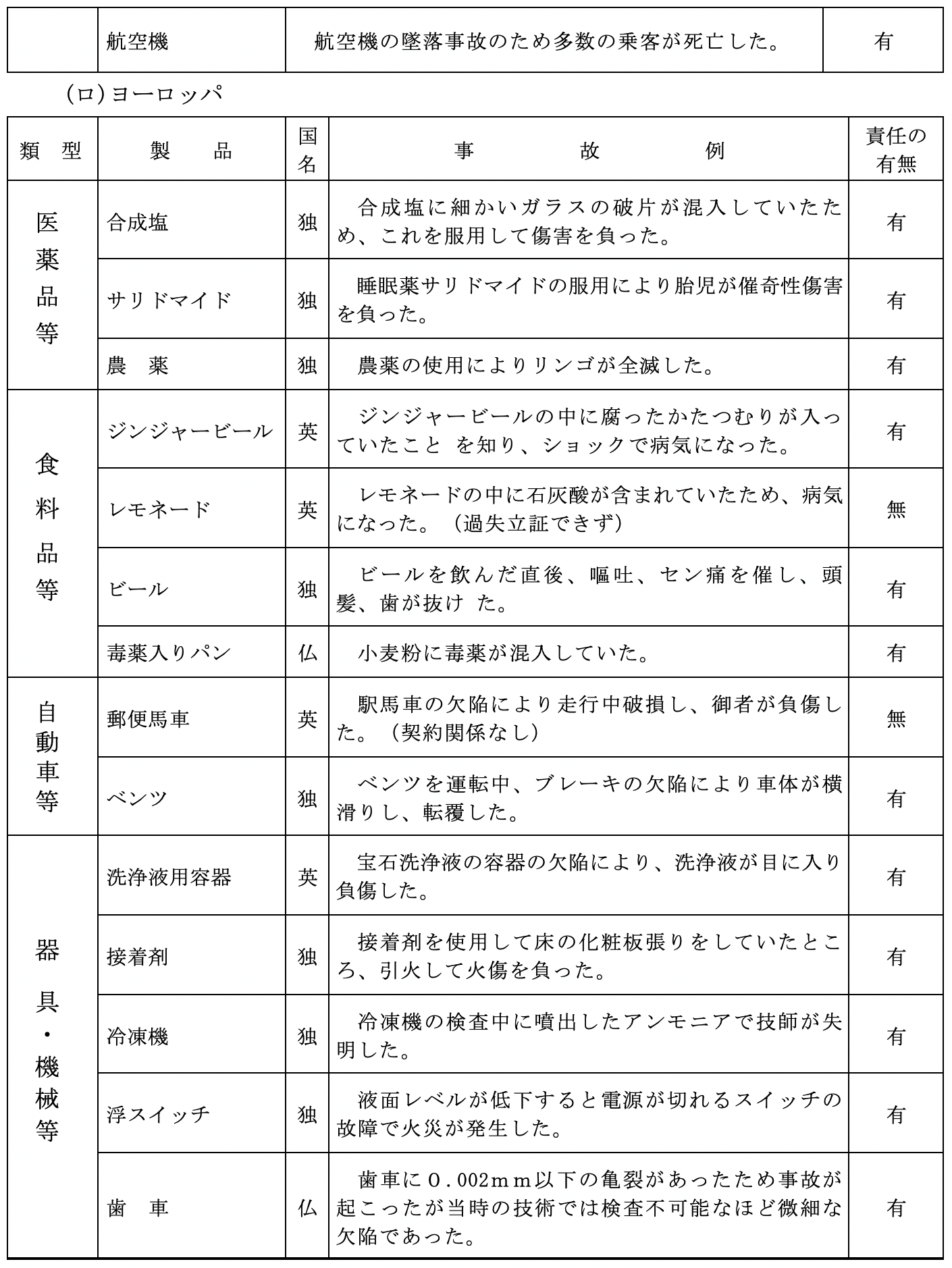

主要国の裁判事例

(イ)

アメリカ

我が国の裁判事例